以下の記事も合わせてご覧ください。

●ESP-WROOM-32 (ESP32) の 電流 測定 その2

●ESP-WROOM-32 ( ESP32 ) のUSB電源突入電流(インラッシュカレント)を考える

●ESP-WROOM-32 ( ESP32 ) の保護機能付き電源強化対策の実験

こんばんは。

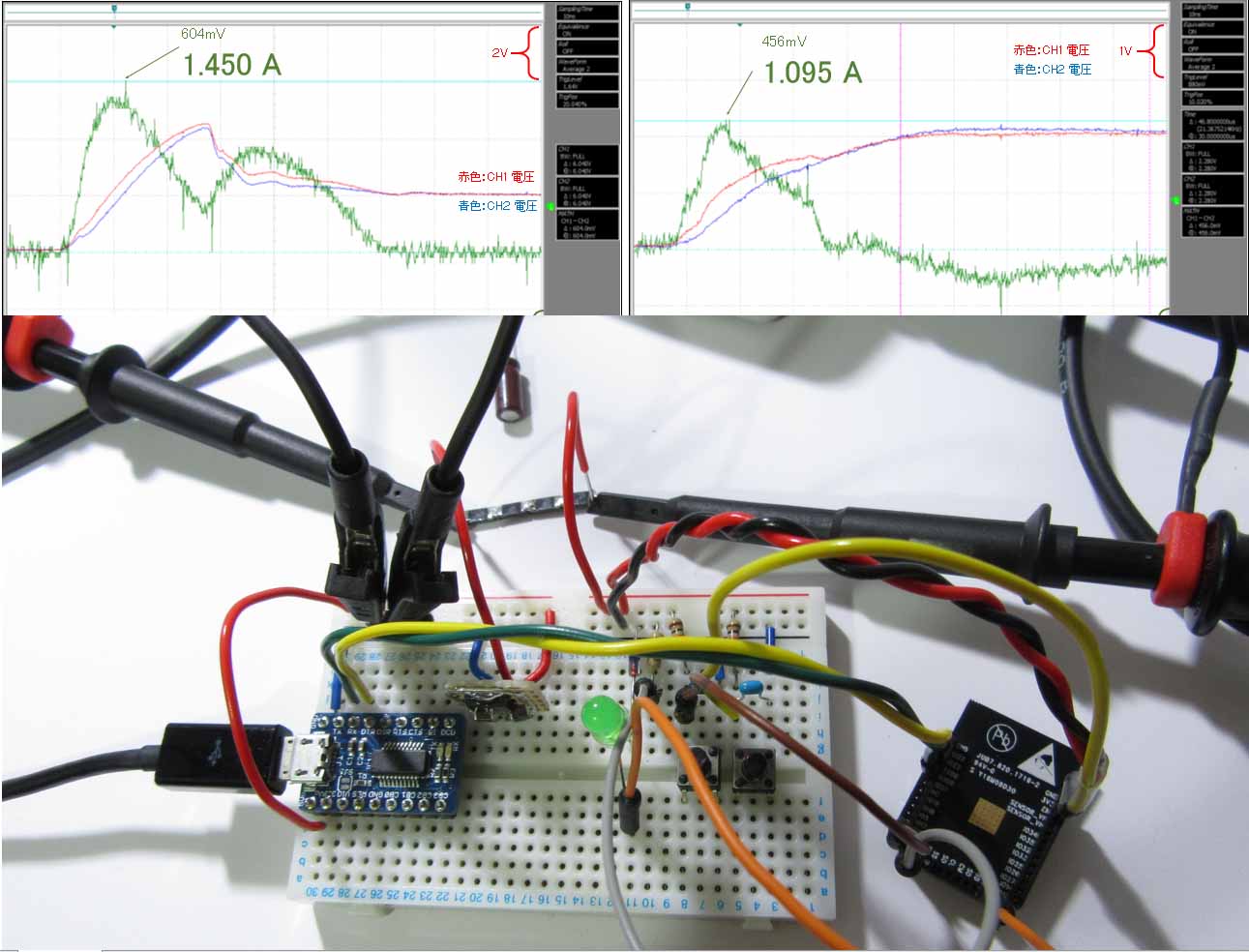

前回の記事に引き続き、いま旬の ESP-WROOM-32 ( ESP32 ) の電流値を、USBからの電源とLDO 通過後のものを自分なりに測定したものを報告してみようと思います。

と~っても高価な電流プローブは持ち合わせておりませんので、オシロスコープと固定抵抗で電流を検知することにトライしてみました。

おかげで、LDO ( ロー・ドロップ・アウト)電圧レギュレーター、ADP3338 の使用上の注意点も分かって来ましたし、ESP-WROOM-32 の電流消費パターンも分かって来ました。

では、ESP-WROOM-32 のプローブ無しの電流値測定方法を順番に説明していきます。

前回の記事でコンパイル書き込みした、スマホWi-Fi LED スイッチを使います。

また、ブレッドボード上の測定のため、精度には限界があり、あくまで目安とお考え下さい。

https://www.mgo-tec.com/blog-entry-esp-wroom-32-current-part2.html

測定用の準備

2ch以上のできるだけ高性能のオシロスコープ

抵抗両端の差動電圧を測るので、2chのプローブ測定ができるものが必要です。

また、瞬間の突発電流値を測定するためには、出来るだけサンプリング周波数の高いものを使った方が良いと思います。

私の場合はずっと以前に購入した以下のものを使いました。

因みにこれ、プローブは別売りでした。

プローブも当時は結構お高かったです。

ピーアンドエーテクノロジーズ PA-S2000/E

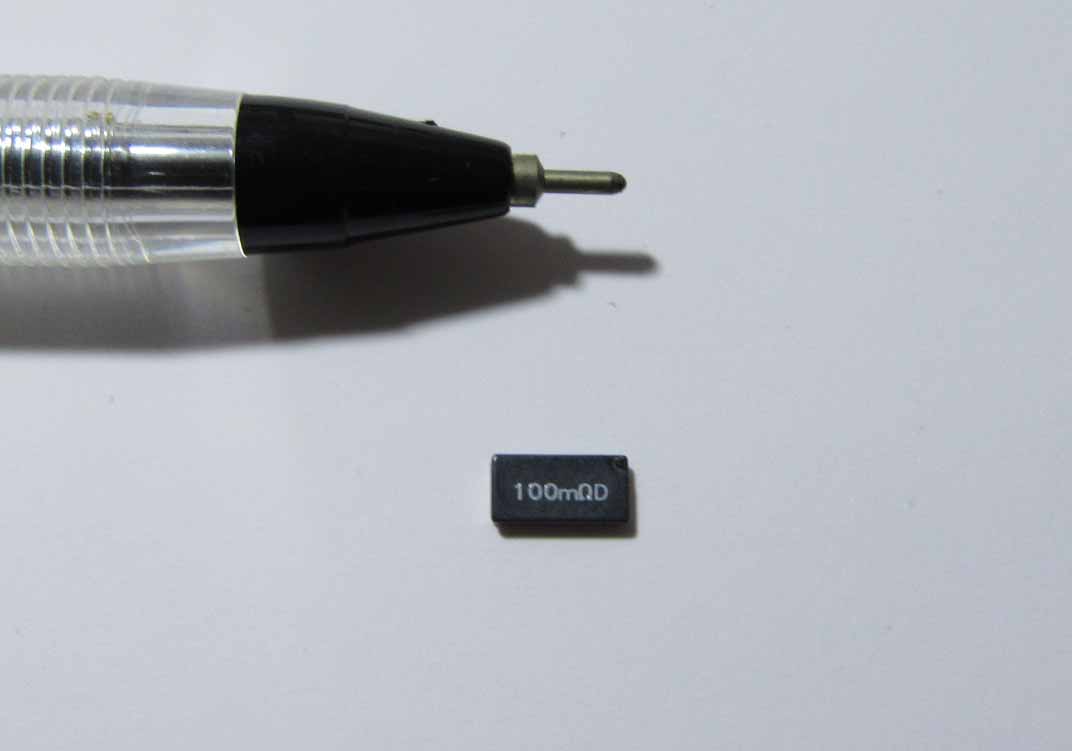

電流検出用チップ抵抗(0.4~0.5Ωくらいのもの)

ESP-WROOM-32 の電流値を測定するための抵抗として、1Ω以下のもので、自己インダクタンスが低く、熱特性が良いものを使わねばなりません。

ESP-WROOM-32 の場合、瞬間で1Aの電流が流れますので、1Ωの抵抗の場合の電圧降下は

電圧降下= 1A × 1Ω = 1V

つまり、1Vも電圧降下してしまったら、3.3Vが2.3Vになってしまって、ESP-WROOM-32の動作に支障が出かねません。

そこで、例えば、0.5Ωならば、電圧降下も0.5V なので、動作的に問題ないと思われます。

ということで、秋月電子通商さんで、電流検出用チップ抵抗が売っていましたのでそれを使いました。

TSL1 TTE R100 D (KOA製)

表側

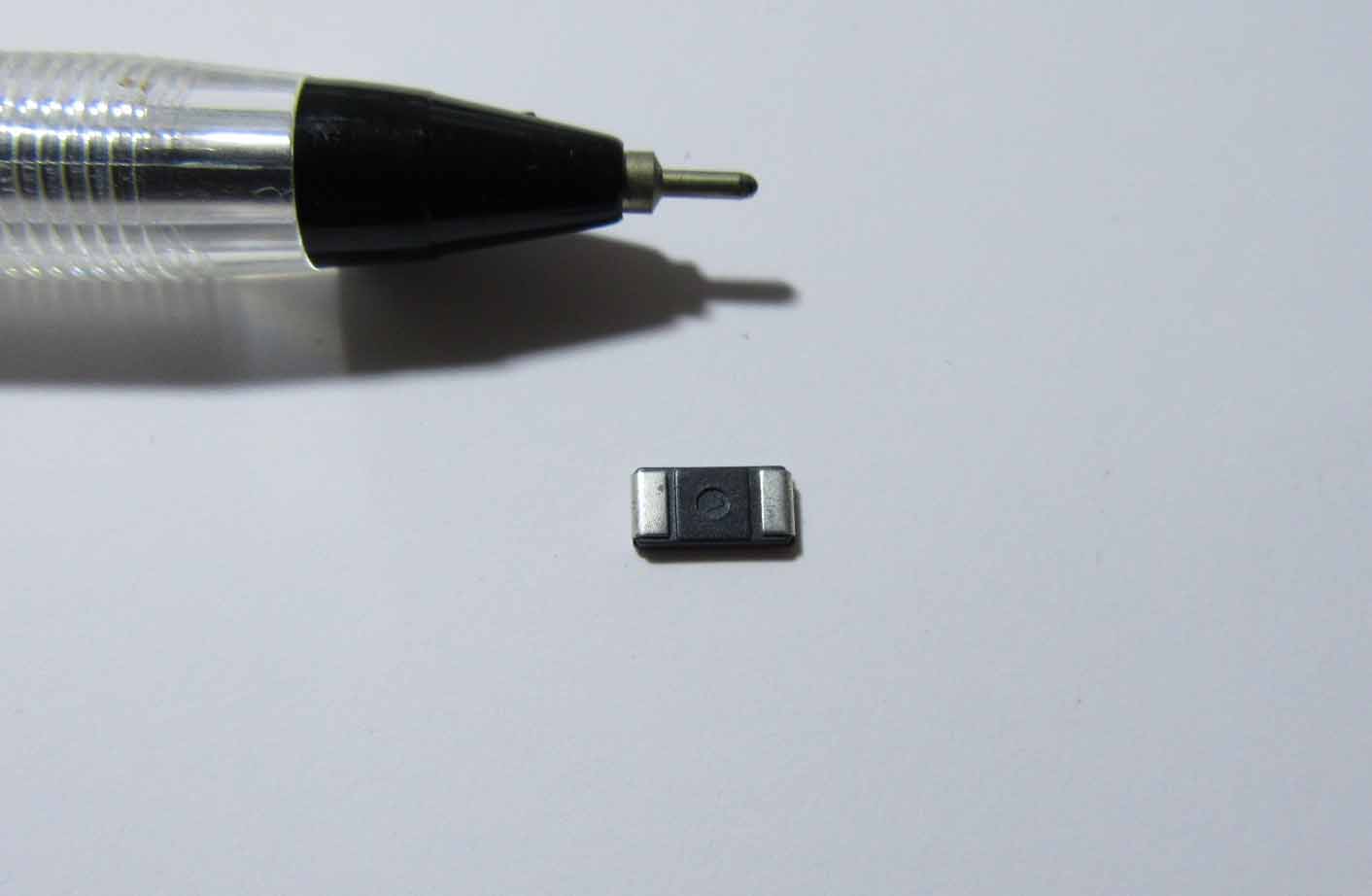

裏側

ただ、0.1Ωのものしか売ってなかったので、それを4つ直列に接続しました。

この抵抗はカーボン抵抗よりも精度が良く、特性も良いらしいです。

自己インダクタンスも少ないので電流検出に適しているみたいです。

そのかわり、1チップ100円です! かなり高価です。

抵抗値を精密に測定できるテスター

ここで、電流検出抵抗をできるだけ正確に測定できるものが必要です。

これができないと、オシロスコープの電圧差から算出した電流値が狂ってしまいます。

私の手持ちの出来るだけ精密なテスターはこれがありました。

LCRメータ, Keysight Technologies, U1733C

これはインピーダンスメーターで、100Hz~100kHz まで信号を発信してインピーダンスを測定できます。

0.0001Ωまで測定できる優れものです。

ただ、これを買うお金があるのなら、安い電流プローブが買えてしまうかも・・・。

0.65mm 単線電線

電流検出用抵抗の両端に接続するものです。

要するに、ブレッドボードに直接させる便利な電線のことです。

電流検出抵抗のハンダ付け

電流検出抵抗は下図の様に裏側にして直列にハンダ付けするのが一番手軽です。

ユニバーサル基板などを使ってしまうと、インピーダンスが変わってしまうので、できるだけ直付けが良いと思います。

直接ハンダ付けしているリード線は、φ0.65mm の単線電線を使いました。

なぜ、単線かというと、撚り線の場合は曲げ方によって抵抗値(インピーダンス値)が変わってしまいます。

ですから、できるだけ単線が良いということになります。

φ0.65mm ならばブレッドボードに直接挿せるので便利です。

そもそも、ブレッドボード自体が正確な測定には向いていないのですが、そこは今回は考えません。

何しろ、趣味の電子工作ですから・・・。

抵抗側の被覆を剥いているのは、そこにオシロスコープのプローブを噛ませられるようにするためです。

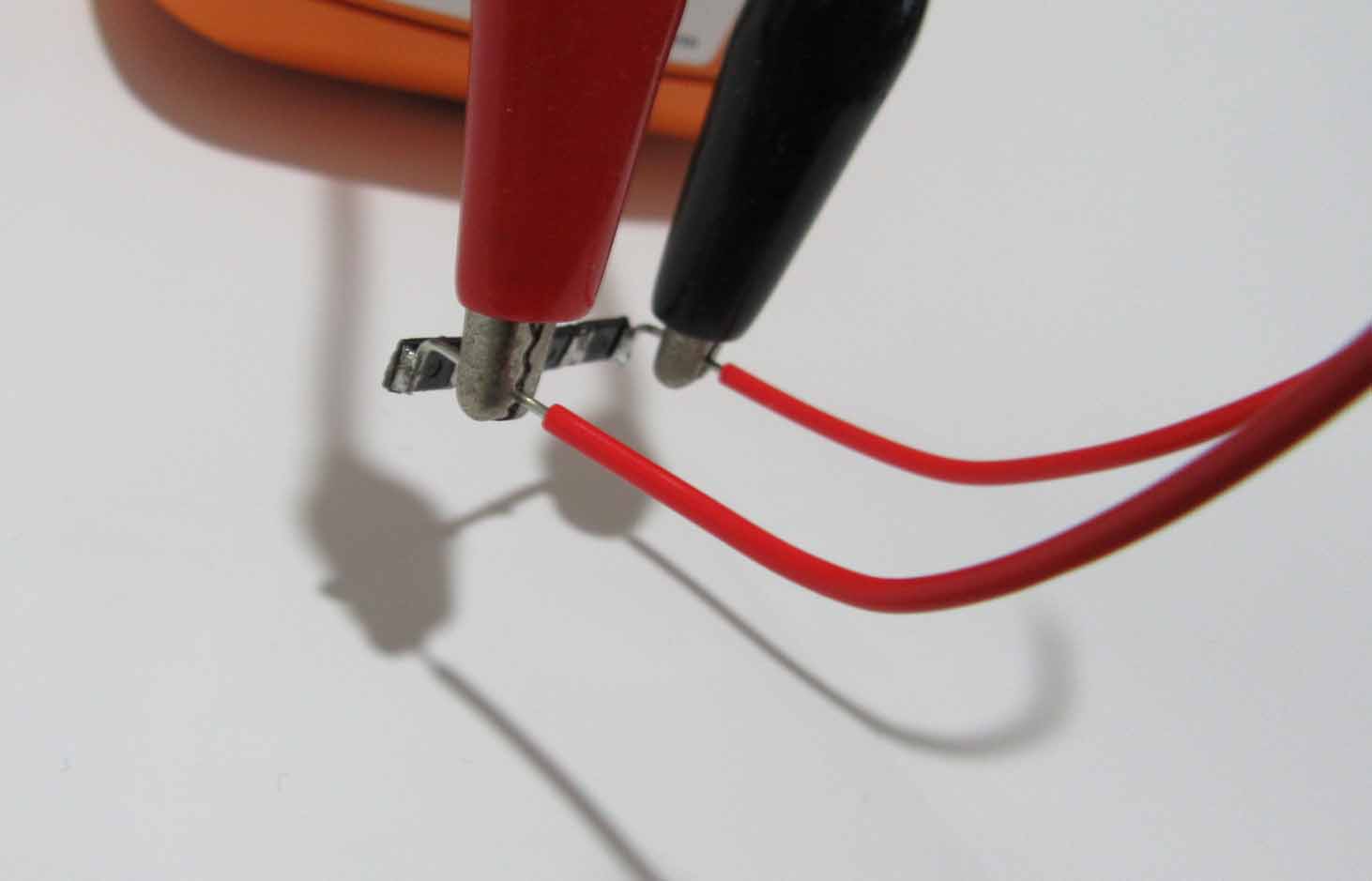

電流検出抵抗の抵抗値測定

では、この抵抗値を測定します。

ここで注意していただきたいのは、残念ながら市販の普通のテスターでは正確な抵抗値は測定できません。

あまりにも抵抗値が小さいためです。

この抵抗値が正確に測れないと、電流値の正確な値を算出できません。

ということで、下図のように手持ちのインピーダンスメーターでこれを測定してみました。

このインピーダンスメーターはデフォルトで1kHz測定です。

表示にあるように 0.4166Ωと出ました。

因みに、クリップを挟む場所は下図の様に、実際にプローブを挟む位置とします。

リード線の先の方で測定すると、インピーダンスが変わってしまうので注意です。

結構シビアですね・・・。

これを100Hz 測定にしてみた結果は以下の通りです。

全く同じ 0.4166Ωですね。

因みに、100kHz 測定にしてみると、こんな感じになります。

さすがに自己インダクタンスが出てきて、インピーダンスが増加してしまいました。

これは、測定ワニ口クリップリード線のインダクタンスでした。

実は、これを差し引いて抵抗値を決めねばなりません。

今回の実験ではこれを差し引くことを忘れていましたが、ブレッドボード上の抵抗値やインダクタンスを考慮して、今回は0.4166Ωで勝手にヨシとしてしまいます。

コメント

mgo-tecさん、お疲れさま。内容の濃さに何度も読みなおしています。

測定場所はLDOの端子で 結果 ADP3338 で強化され 素晴らしい記事ですね。

ESP8266での電源測定経験として ESP8266の電流を測定する場合は ESP8266チップの電源端子直下をグランドを含め測定プローブの長さを ゼロ近くで測定しないと正しく測れないと プロの方から教わり 実際に試してみるとその通りでした。

シャント抵抗をきちんと用意して測定している所も素晴らしいですね。

私の知識不足かも知れませんが NATIONAL INSTRUMENTSの「電流測定の理論と実際」では、測定するシャント抵抗の位置はグランド側と書かれています。たしかESP8266の時もプロからこの事を言われた記憶があります。

http://www.ni.com/tutorial/7114/ja/

今回 USBデジタルオシロをお買いになったのでしょうか。紹介にあったかなり高い物ですよね。この意気込みにも驚き成果があって更に嬉しくなりました。

ESP32モジュールには 裏側中央に金色の放熱パターンがあります。これを私が使用している基板にある裏と表のGNDパターンにハンダ付けしますと、放熱効果と電源のノイズ対策ができ

熱と電源変動を防ぐ事ができます。電気は全て電源からグランドに流れますので上流もそうですが下流の太さを最大限に広げる事が大事かなと思っています。

記事は 小さな事も画像入りで書かれ 大変読みやすいです。

実に大変な内容で、mgo-tecさんの努力に感謝しています。

macsbugさん

ご無沙汰しております。

再び当ブログをご覧いただき、逆に感謝感謝です。

m(_ _)m

この電流測定は、抵抗値だけはある程度精密に測定できたかと思うのですが、なにしろ電線も必要以上に長いですし

、ブレッドボード上なので電流値はかなりアバウトですね。

あくまで電子工作用途の電流測定なので、ご容赦ください。

それと、ESP-WROOM-32 モジュールに流れ込む電流を正確に測定するならば、GND側が良いということは初めて知りました。

考えてみればそうですよね。

そのモジュールで吐き出される電流はすべてGNDを通るわけですから・・・。

なるほど!!

ガッテン、納得です!!

早速測定してみたのですが、この場合100mVレンジになってしまうので、オシロのトリガーがかかりにくいですね。

しばらくいろいろ計測してみて工夫してみますね。

電流検出抵抗の位置ですが、ESP-WROOM-32直近のGND側で検出した場合、それ以降の電流が通るデバイスは一切無いので、純粋にESP-WROOM-32の電流消費を計測するには良いと思います。

LDO 3.3V出力直近にした場合、LDOの出力電流を計測できるので、LDOデバイスの選定に役立つと思います。

それと、3.3Vのドロップ電圧を測定する場合も役立ちます。

今回の回路の電流計測では、LDO出力から色々なコンデンサへ電流を分配して、ESP-WROOM-32 へ電流が入り込んでいるので、ESP-WROOM-32 の消費電流というよりか、LDO後の3.3Vライン全回路合算の電流と言った方が良かったですね。

ということで、記事を修正しておきます。スイマセン・・・。

m(_ _)m

今回の測定の意図は、ESP-WROOM-32 の回路を組んだ際に、電流によってLDOやUSB機器にダメージがある電流が流れているのかどうかを確認したかったということがあります。

ですから、今回の測定方法は、私的にはこれで良いのかな・・・と思ってます。

今後、GND側で測定して、できるだけ純粋なESP-WROOM-32へ流れ込む電流値を測って記事にしたいと思います。

それと、USBオシロやインピーダンスメータはわざわざ買ったのではなく、前からあったものを使ってます。

今回の為に10万円もかける意気込みはさすがにありませんでした・・・。

あと、macsbugさんの記事にあった基板はTwitterでも紹介させていただきましたが、かなり良い感じの基板ですよね。

なるほど、金色パターンにハンダ付けは全く頭にありませんでした。

基板に穴を開けちゃうんですね。なるほど・・・。

下流側の安定も不可欠ですね。スバラシイです!!

ということで、今回もまたとても有益な情報をわざわざコメント欄に投稿いただき、本当に恐縮で、感謝でいっぱいです。

今後の電子工作に役立てていこうと思っています。

ありがとうございました。

m(_ _)m

macsbugさん

改めて、GND側で測定してみました。

やっぱり、きれいな波形が取れましたね。

ESP-WROOM-32直近とまではいかないのですが、これでも十分です。

ある程度純粋なESP-WROOM-32吸い込み波形が得られたような気がします。

改めてこれは記事にしたいと思います。

いろいろとアドバイスありがとうございました。

m(_ _)m

mgo-tec様はじめまして、ねむいと申します。

私の性格が災いし皆様の信頼をなかなか得られないのでこうして

追実験をして確証を得られて頂いたことに誠に感謝しております。

macsbug様がおっしゃられている通りESP-WROOM-32の裏面の

GNDパタンのグランドプレーンへの接続は瞬間的な大電流の

吸い込み吐き出しに対応するためにも「必須」であります。

LED点滅程度なら問題ないでしょうけどコアクロックをあげて

高速にデータをやり取りするような場合は貧弱なGNDだと

さまざまな問題が噴出するでしょう。

ブレッドボードのみで試されるようなライトなユーザーさんに

その重要性がどれだけわかってもらえるのか?

どうすればいいのかちょっと思案に暮れてます。

本当は私も+3.3V電源に昇降圧DCDCを推したいところなのですが、

回路が複雑になり他の方が再現しづらくなるのと不用意に扱って

静電気で出力段のFET壊しちゃう人が続出しそうなのであえて

効率は置いといて回路が比較的容易であまり気を払わなくても

確実に動作する堅牢なADP3338やLT1963AなどのLDOを推しております。

ねむいさん

こちらこそ、わざわざ当ブログのコメント欄に投稿いただき、感謝いたします。

勝手にリンクを貼ってしまい申し訳ございません。

m(_ _)m

いつもブログ拝見して、とても参考にしております。

「ねむいさんのぶろぐ」記事については、私自身はかなり信頼しております。

私のブログ記事の電流値については、ねむいさんや、macsbugさんの感じていらっしゃるとおり、ブレッドボード上測定なので、正確性には欠けると思っています。

その文言も始めの方に一応表記しておいたのですが、ライトユーザーの方々は勘違いしてしまうかもしれませんね。

実はmacsbugさんのアドバイスを受けて、LOWサイド電流値測定も現在進行中で、電流測定記事第2弾を上げようと思っています。

DC-DCコンバーターもいくつか試している最中です。

ねむいさんが推薦されているLT1963Aも今試しています。

その記事を上げる際には改めてブレッドボードの貧弱性やGNDの重要性を記述しておこうと思います。

突入電流抑制方法もいろいろ試していて、5Vラインの突入電流がなかなか良い案が見つかっていないところです。

(それでもあくまで趣味の電子工作なのでブレッドボード上なのですが・・・。)

私は回路の専門家ではありませんが、GNDパターンの重要性はある程度は分かっているつもりで、特にESP-WROOM-32になってくると、ブレッドボード上では正常動作はもはや無理だろうと思っておりました。

実際、ブレッドボードの接点によってインピーダンスが変わって電流値もけっこう変わっていましたし・・・。

それに、HIGHサイド電流測定ではコモンモード電圧やスパイクノイズが酷くて正確な電流値が測れていないですし、LOWサイドではキレイな電流波形を見ることができても、GND電圧に所々スパイクが発生していて、これはベタGNDパターンのようなものが無いと誤作動起こす予感がしました。

(ブレッドボードでもベタグランド付きみたいなものがあるといいなぁと思ったり・・・)

そもそも、ESP-WROOM-32 はもう素人には手の負えないほどの怪物マイコンということですね。

でもやっぱりアマチュア電子工作家の私としては、この怪物を何とか使ってみたいのです。

私のブログ記事では誤作動の危険性をユーザーの方々にできるだけ伝えて、その上でこのデバイスの電子工作をどうやって楽しんでいくかを試行錯誤していきたいと思っております。

ということで、またちょくちょく「ねむいさん」のブログを拝見させていただきます。

私のような素人電子工作家にたいへん貴重なアドバイスありがとうございました。

m(_ _)m